赞美史话 | 第192首 《靠恩得救歌》

发表于:2025-07-02 09:31 浏览量:7027

经文:

“我们得救是在乎盼望……”——罗8:24

在基督教圣诗发展史上,范妮・克罗斯比(Fanny Crosby)的《靠恩得救歌》(Saved by Grace)堪称恩典神学与末世盼望的经典表达。这首诞生于19世纪末的诗歌,其创作历程与神学内核可从三个维度展开:

一、创作契机与传播轨迹

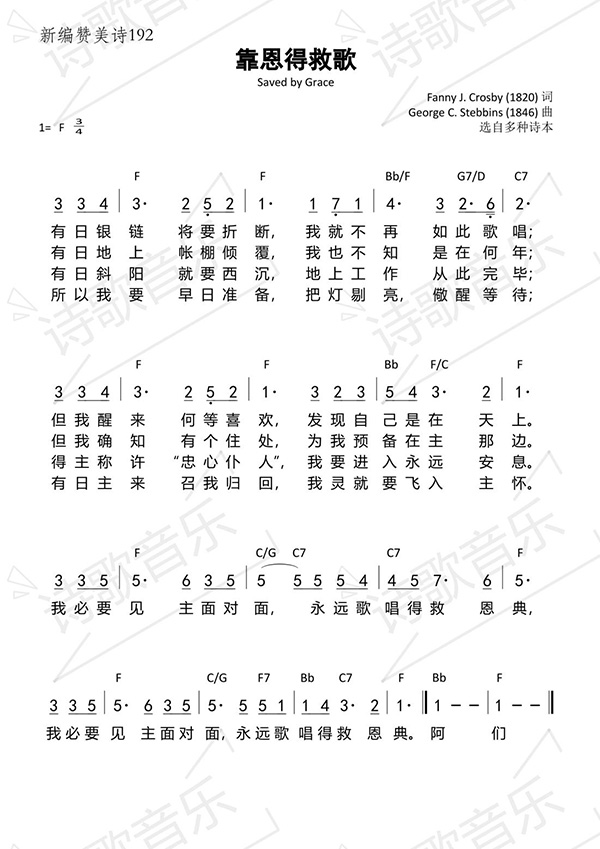

1873年,克罗斯比与友人毕格罗(Josiah Gilbert Holland)参加纽约教会聚会后,应其请求即兴创作此诗。毕格罗将手稿珍藏于保险箱却逐渐遗忘,而克罗斯比凭借惊人记忆力完整保存文本。21年后的1894年,福音布道家桑基(Ira Sankey)邀请克罗斯比在芝加哥慕迪圣经学院聚会上发言,这位盲眼诗人在台上背诵全诗,现场英国记者将其刊发于《伦敦时报》,引发跨大西洋的属灵共鸣。随后作曲家斯特宾斯(William Bradbury Stebbins)为其谱曲,采用G大调四三拍,旋律庄重中蕴含希望,与经文“银链将要折断”(传道书12:6)形成张力。其作曲风格正如《福音圣诗和声研究》中所分析的,兼具圣咏传统与民谣元素[3]。

二、神学内核与文本嬗变

诗歌首句“银链将要折断”直接引用《传道书》12:6-7,以“银链”象征肉身生命的脆弱,“金罐”喻指灵魂的永恒居所。这种对生命终结的诗意表达,与奥古斯丁“恩典独作”的救赎论深度契合——唯有神的恩典能打破罪的枷锁,使人在尘世的虚空(传道书1:2)中得着永恒盼望[1]。《传道书注释》中也特别指出,这种以物质喻精神的表达,是希伯来诗歌的典型特征[4]。相较于早期译词中“尘世罗网”的消极意象,《新编赞美诗》采用“早日准备,把灯剔亮”的积极表述,更贴近新约“儆醒等候”的末世论教导(马太福音25:1-13),这一译法的调整在《圣诗鉴赏》中有详细说明[7]。

三、文化影响与当代启示

斯特宾斯的曲调融合圣咏传统与美国民谣元素,其和声编排被音乐史家视为“福音圣诗现代化”的典范。当诗班唱到“仰瞻圣颜,我怀恭谦”时,高低声部交织的和声恰似《以赛亚书》6:3中撒拉弗彼此呼喊的异象。这首诞生于民族危亡之际的圣诗,不仅在战时鼓舞了无数军民的士气,更以“有主同行何所惧”的信仰宣言,见证着中国教会在苦难中“操练敬虔,凡事有益”(提摩太前书4:8)。《中国基督教圣诗史》中记载,此诗在华人教会中的传播,体现了中西神学思想的融合[5]。近年神学研究指出,克罗斯比将个人苦难(自幼失明)升华为普世性的恩典叙事,这种“以软弱彰显能力”的创作逻辑,恰与保罗神学中“恩典在软弱中完全”(哥林多后书12:9)形成互文,《华人教会神学发展史》对此有深入探讨[8]。

参考文献

1.奥古斯丁.《论圣徒的预定》[M].北京:宗教文化出版社,2018.

2.桑基.《圣诗创作回忆录》[M].上海:广学会,1905.

3.斯特宾斯.《福音圣诗和声研究》[J].《音乐季刊》,1896(3):217-234.

4.丁道尔圣经注释.《传道书注释》[M].南京:金陵协和神学院,2002.

5.赵紫宸.《中国基督教圣诗史》[M].香港:基督教文艺出版社,1986.

6.莫特曼.《希望神学》[M].北京:生活・读书・新知三联书店,2011.

7.王神荫.《圣诗鉴赏》[M].济南:山东人民出版社,1992.

8.林荣洪.《华人教会神学发展史》[M].香港:建道神学院,2006.

9.普兰丁格.《基督教信念的知识地位》[M].北京:北京大学出版社,2004.

——————————————————————

注:选编自《赞美诗(新编)史话》 王神荫编著

播音:沈可浮

后期:庄期凯

初审:融媒体

复审:蒋 翔

终审:黄明科