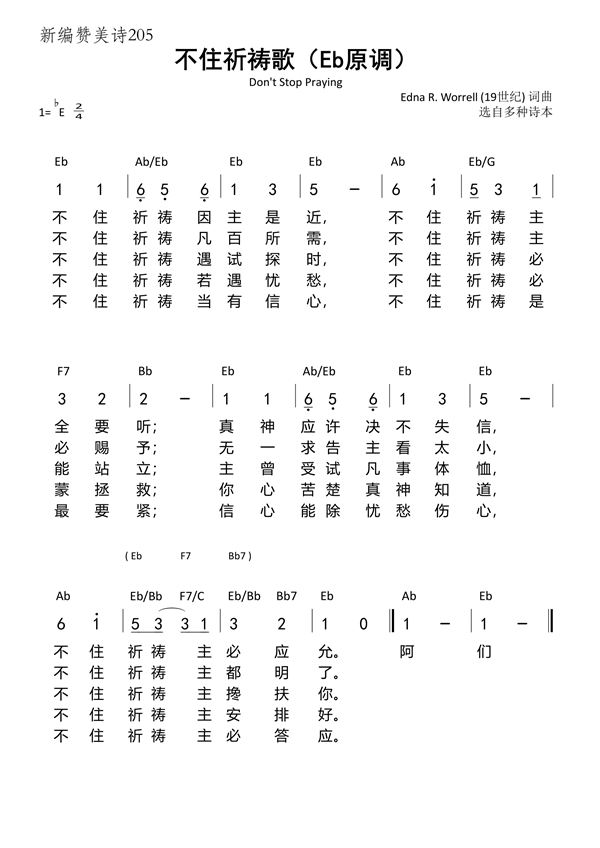

赞美史话 | 第205首 《不住祈祷歌》

发表于:2025-08-13 16:42 浏览量:2576

经文:

“要常常喜乐,不住地祷告”——帖前5:16—17

一、神学背景的深化:不住祷告的属灵根基

u 圣经诫命的核心指向

帖撒罗尼迦前书5:17的“不住地祷告”并非要求信徒持续出声祷告,而是强调与神建立全天候的亲密交通。这与诗歌中“不住祈祷”的主题高度契合:正如呼吸是生命的本能,祷告应成为信徒属灵生命的常态。保罗在帖撒罗尼迦前书的整体语境中,将祷告与“常常喜乐”“凡事谢恩”并列,指向基督徒在末世盼望中的生活方式——无论环境如何,都以祷告为纽带,与神保持联结。这种祷告不仅是求恩或代求,更是对神主权的承认,正如诗歌中“凡百所需主必赐予”的信靠,呼应了耶利米书18章“泥在窑匠手中”的隐喻,将生命完全交托于神的旨意。

u 末世论中的属灵警醒

帖撒罗尼迦前书的写作背景与主再来的盼望密切相关(帖前5:1-11)。保罗教导信徒在“主的日子像贼一样”的警戒中,以祷告作为“护心镜”和“头盔”(帖前5:8),保持属灵的警醒。诗歌中“遇试探时主必搀扶”“遇忧愁时主安排好”的表述,正是这种警醒的具体化——祷告不仅是应对危机的手段,更是在日常生活中操练对神信实的信心。这种结合使祷告超越了个人情感的抒发,成为对抗属灵懈怠、预备迎接主再来的属灵武器。

u 三位一体的生命互动

诗歌中“主时常亲近我们”的表述,暗合帖撒罗尼迦前书5:19“不要消灭圣灵的感动”的教导。圣灵在祷告中作为保惠师,引导信徒进入真理(约16:13),而圣父通过圣子成就救恩,使祷告成为“在基督耶稣里”的蒙悦纳的祈求(帖前5:18)。这种三位一体的互动,在诗歌每节三次重复的“不住祈祷”中形成循环,象征信徒与神的持续对话——从呼求到聆听,从交托到顺服,最终在基督里达成“惟独有耶稣,居我心内”的合一(参加2:20)。

二、音乐敬拜特质的彰显:声音中的属灵旅程

u 重复结构的神学隐喻

诗歌每节三次重复“不住祈祷”,既是对圣经诫命的强调,也构成属灵操练的节奏。这种重复并非机械的形式,而是模拟祷告中从“模糊”到“明朗”的渐进过程:首句以变调和声营造“心里模糊不清的光景”,随后旋律逐步上升,情绪趋向坚定,最终以稳定的主和弦收尾,象征祷告从“求问”到“得安息”的转化。这种音乐设计与帖撒罗尼迦前书5:16-18的逻辑呼应——喜乐、祷告、谢恩在循环中相互强化,形成完整的属灵生命轨迹。

u 旋律与和声的情感张力

作曲家选择以“2”音起调,突破常规的主音(1)或属音(5)开场,暗示祷告始于对自我有限性的认知。首句“2 3 2|1-2|3--”的旋律线,通过级进与延留音的结合,传递出“恳切寻求”的情感;而第四乐句结尾的“3”音与首句呼应,形成“问题—探索—回应”的结构。这种设计将帖撒罗尼迦前书5:17中“不住地祷告”具象化为音乐的动态过程:信徒在祷告中经历困惑、坚持、突破,最终在神的信实中找到安息。

u 集体敬拜的共同体意识

诗歌的副歌部分(如“恩雨,降恩雨”)虽未直接出现在《不住祈祷歌》中,但其重复的唱诵模式与帖撒罗尼迦前书5:11“彼此劝慰,互相建立”的教导相通。当会众以齐唱或轮唱的方式重复“不住祈祷”时,个体的祷告升华为共同体的宣告——正如保罗在书信中强调教会是“光明之子”的群体(帖前5:5),音乐使信徒在声音的共鸣中体验到“同蒙天召”的联结,将个人的属灵操练融入教会整体的敬拜洪流。

三、神学与音乐的合一:敬拜中的生命转化

诗歌的末句“主必答应”以坚定的主和弦结束,不仅是音乐的终止式,更是对帖撒罗尼迦前书5:24“那召你们的本是信实的,他必成就这事”的信心回应。这种将神学真理转化为音乐语言的手法,使敬拜者在旋律中经历“信、望、爱”的操练:

信:通过重复的歌词和稳定的和声,强化对神应许的确信;

望:旋律的上行与和声的明朗化,象征在祷告中持守末世的盼望;

爱:集体的唱诵与情感的投入,体现对神和弟兄姊妹的爱。

正如麦格雷纳汉在《赐福如雨歌》中以音乐传递圣灵浇灌的意象,《不住祈祷歌》通过旋律与歌词的互动,将帖撒罗尼迦前书的教导转化为可听、可感的属灵体验,使信徒在敬拜中不仅“听见”真理,更“活出来”真理。这种神学与音乐的合一,正是基督教敬拜艺术的至高境界——以声音为载体,让神的道在信徒生命中“丰丰富富地住”(西3:16)。

——————————————————————

注:选编自《赞美诗(新编)史话》 王神荫编著

播音:沈可浮

后期:庄期凯

初审:融媒体

复审:蒋 翔

终审:黄明科